当前位置:教师发展>>阅览文章

学之有道,习之亦有方--记高研班第二次教研活动

发布时间:2019/10/23 9:31:10阅读数:1269作者:李娜

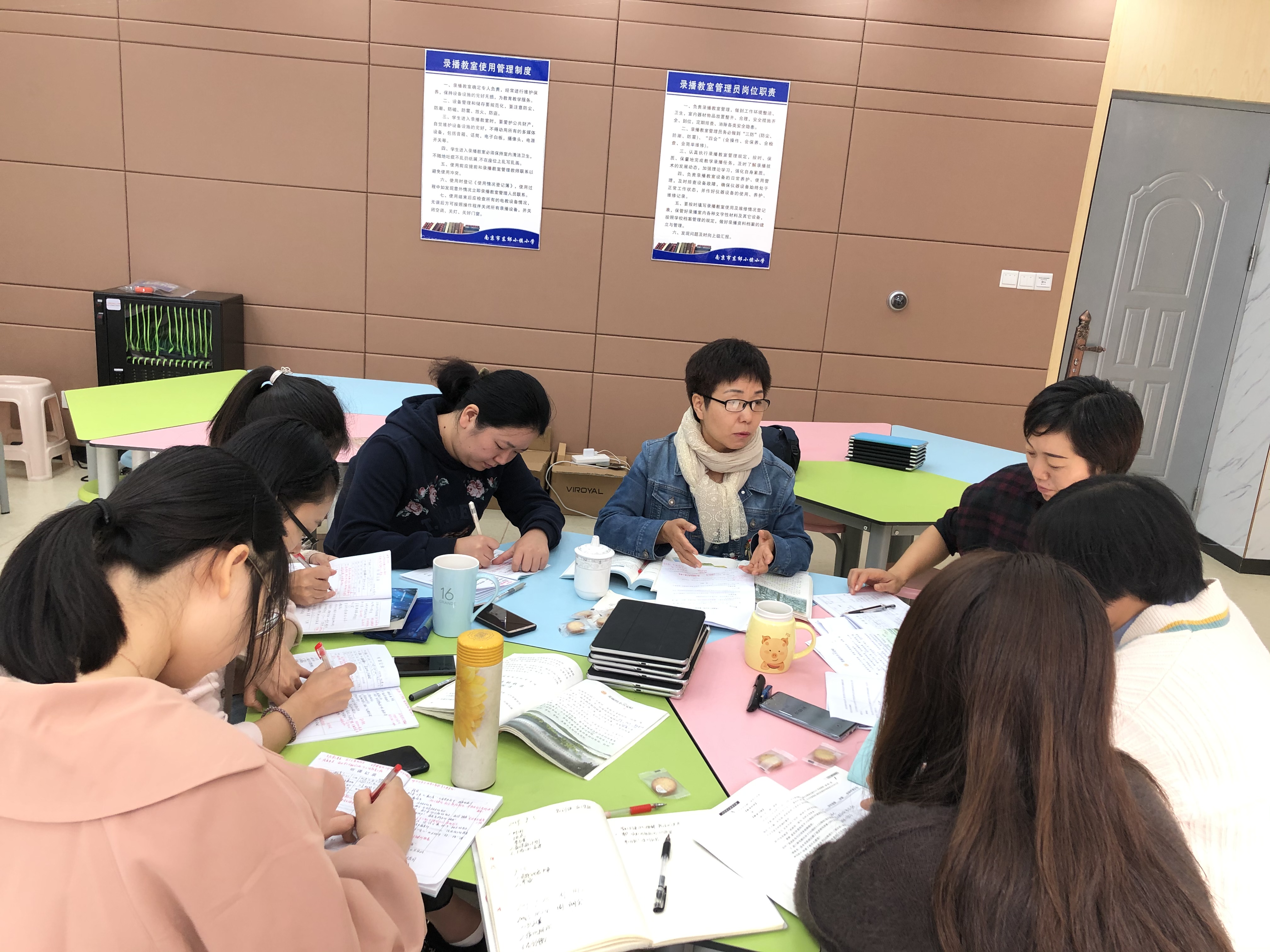

金秋十月,丹桂飘香,10月23日上午,南京市东郊小镇小学语文高研班在游府西街小学宁校长的带领下于学校录播教室举行了教研活动。

课堂展示篇

本次活动中,皇甫海燕老师精心准备的《美丽的小兴安岭》一课。

该课是一篇优美的写景文章,以季节变化的顺序,介绍了我国东北小兴安岭一年四季的美丽景色和丰富物产。表达了作者对祖国大好河山的赞美和热爱之情。全文一共6个自然段,先总的讲小兴安岭树多,再按春夏秋冬四个季节的顺序分别讲小兴安岭的景色好相关物产。课文最后一段进行总结:小兴安岭是一个美丽的大花园,也是一座巨大的宝库。

课文内容较为浅显,宜放手让学生自主探究,体会小兴安岭的美。课文每个季节都抓住树这个主要景物写,还抓住其他极具季节特点的事物来写,教学中皇甫海燕老师引导学生发现这一写法特点,并进行了模仿表达。

在教学过程中,皇甫海燕老师通过读一读,圈一圈,想一想,讲一讲等方法深入学习景物的特点,感受景物的美。同时引导学生在对比读的过程中体会用词的精准。

研讨评课篇

课后,高研班老师们围坐在一起对该课进行了研讨。

首先,皇甫海燕老师向大家阐述了自己教学设计:本单元的语文要素之一是借助关键语句理解一段话的意思。而本课的每段开头都很有特色,可以利用这样的关键词句帮助理解一段话。课后习题是“有感情地朗读课文,注意读好文中的长句子”体现了本单元语文要素的要求。基于这一语文要素,教学点锁在借助抓关键词句理解,在理解的基础上有感情地朗读。课文中还有不少句子中的词语运用精准,要注意引导学生多读,在读中有所感悟。通过读一读,圈一圈,想一想,讲一讲等方法深入学习景物的特点,感受景物的美。同时还应当注意引导学生在对比读的过程中体会用词的精准。

随后,皇甫海燕老师提出了实际教学中所产生的困惑,宁校长针对皇甫海燕老师的困惑进行了解答,她指出教学中应借助关键语句理解一段话的意思,而关键词应凸显主问题,而课时目标应紧扣单元目标,从整体出发,本课应唤起学生对祖国河山的热爱。

活动反思篇

自本学期全面使用新教材以来,很多老师尤其是中年级的老师一下子无法适应。在与一位同事交流的过程中,同事一直在纠结,预测这一类的课文到底该怎么上呢?那我真应该推荐她去听一听吴老师上的这一节《总也倒不了的老屋》。

本节课老师牵住“预测”这一语文要素层层推进,从题目到情节再到故事的结局多次展开预测,由易到难,由简单到复杂,学生不仅体验到了预测的新奇有趣,学会了根据题目、插图、内容进行合理的预测,还知道了预测跟实际有时一样,有时不一样。作为教师,反观我们的教学,是否对学生的控制过强,牵着孩子的鼻子走,步步引,环环导,最终达到了课堂预设。一旦失去了教师的扶,学生必然如失明的盲人,举步维艰。而本节课,老师放手培养学生观察发现总结归纳应用的语文综合能力。

“读”是培养语感的最佳途径。新课程强调以读代讲,多读少讲。课堂上,老师把“读”放在首位,指名读、分角色读、默读,读的形式多样。本课,老师多指导朗读,都是四两拨千斤,有的放矢,根据内容,灵活指导,朗读效果立竿见影。

对朗读的重视同样体现在我校皇甫老师的这一节《美丽的小兴安岭》上。老师在教学的过程中积极落实《新课标》中年段中“积累文中的优美词语、精彩句段”的要求。本课的目标是学会借助关键语句理解一段话的意思,在理解的基础上有感情的朗读,老师的做法可圈可点。先是细致的思考,要求学生把课文读通顺、读正确,在此基础上读出感情。这样的要求层次就非常清晰了,尤其是在指导朗读的过程中,老师重视抓关键词培养学生语言感受能力,提高学生的朗读水平。

——马星星

部编教材从三年级开始每个单元都明确了学生需要掌握的语文要素。《美丽的小兴安岭》是三上的一篇美文,本单元的一项单元语文要素为:借助关键语句理解一段话的意思。因此,教师在备课时就应该抓住这一要素去思考这篇课文我可以教什么、学生应该掌握什么。

根据这一要素,在宁校的指导下,这篇文章在第一课时我们设计了这样一个环节:首先,让学生到课文中找一找每个季节分别写了哪些景物。这一环节看似简单,实则为理解每一自然段的意思做了铺垫;其次,教师以第二自然段为例指导学生抓关键词句品悟春天这一季节的美。那什么是关键词句呢?这时候第一环节的作用就来了,我们就可以引导学生锁定那些描写春天景物的特点的词句,这些就是关键词句。通过这些词句,学生品悟到春天各个景物的特点,再把这些特有的景物放在春天的小兴安岭这样一个大背景中,春天小兴安岭的特点就自然而然地出来了。在这样不着痕迹的过程中,单元的语文要素也得到了落实。紧接着,教师鼓励学生根据自己的体悟想象画面,有感情地朗读,这一环节也使学生对这一段话的意思的理解更加深入。最后,教师引导学生利用学习这一自然段的方式自主合作学习描写其他季节的三个自然段,授之以渔,学生的学习能力在课堂上也得到了提升。

这一环节的教学设计从语文单元要素生发开来,也是一个引导学生理解语段意思、积累优美语言、习得读写方法的过程,即“得意、得言、得法”。单元语文要素的达成就需要我们有这样的智慧去把它巧妙地融入每一课的教学之中。

——赵燕

语文学习应该学而有法。在与家长交流的过程中,经常会有家长不经意间说:“语文学习本来就是很简单,也就是读读写写,可是不知道怎么孩子就是学不好。”其实这主要的一个问题可能就是家长对语文学习的定位不够准确,从而不能认识到孩子语文学习上的问题。语文的学习和其他科目一样,学而有法。

读好长句子是中年段学习的一个重点,更是读好课文的基础。本月在研讨课文《美丽的小兴安岭》时,发现了其中的奥妙。读好长句子,首先要读好句子中的“的”,利用小口诀“的字像小桥,读时短而轻”,从而读好“绿色的海洋”。其次要注意句中不同的标点符号的不同用法,从而产生的不同的停顿时间。最后还需要借助关键词读好句中的停顿。一个长句子分三个层次进行朗读指导之后,学生学会了怎样去读,即使是遇到陌生的句子也能够有抓手去尝试读一读。

语文学习有自己的方法,自读、默读、指读、范读、略读、泛读……各有各的侧重点,各有各的方法。因此在教学中首先要做到教师心中有法,教师要有清晰的教学目标,这是一节课的行动指南。其次要让趣味性进入学法当中,兴趣才是最好的老师。最后教是为了不教,学是为了不学,让浸润式教育的理念走进语文课堂,滋润学生。

——王曼

《美丽的小兴安岭》是一篇值得细细品味的美文。它文笔优美,语言生动。学生在学习时既能学习语言文字,又能激发对祖国山河的热爱,在感情上受到感染和熏陶。

皇甫老师在这节课能抓住课文的重点和难点,以生为本,以“绿色的海洋”为线,使学生在体会语言的基础上体会小兴安岭是座“美丽的大花园”与“巨大的宝库”。

这篇课文描写了小兴安岭春、夏、秋、冬四季不同的景物,表现了小兴安岭如诗如画、非常诱人的自然风貌,显示了它的美丽的特点。课文把小兴安岭写得如此美丽,但是实际上怎么美,学生就很难想象了。

皇甫老师借助课件有声有色地向学生们再现了小兴安岭的美丽风光,把他们领入了小兴安岭的美丽景色中,使他们的情感得到激发,从而形成了真实的个性化的朗读。在讲解“抽出”等词语时,皇甫老师通过抽小棒的方式和感受“抽”这个字的力量及用词的生动与贴切。

小兴安岭的四季虽有不同的美,但有一个共同的特点:树木,皇甫老师以此为中心,感受小兴安岭的生机勃勃。,每个自然段都是以写树木开始,请学生找出描写树木的句子,通过树木的变化让学生对整体有更好把握。

——庄雯雯

《美丽的小兴安岭》是一篇写景文,文章的遣词造句与结构都为学生的写作提供了一个很好的范式,在通过听课与学习讨论后,我觉得教学中要着力让学生感受美的情境,积累美的语言。

一、感受美的情境

教学中教师充分调动学生的感官,请学生真正走进小兴安岭观赏,深入体会此处的别样美丽。教师展示小兴安岭的风景图。图文结合,既有动态美,又有静态美。配合着优美的音乐,学生再次朗读,字字入情,句句含意。学生内心的情感被激发,被感染。学生在读中融真情,放飞情感,情中诵读,读中理解,提高了学生的审美情趣。在优美的情境之中,孩子们感受着美,随着老师的点拨,很轻松,很投入地理解了"抽出""浸"等难解的词义。并通过不同的朗读方式,体会不同景物的特色。教师引导学生抓住不同季节的特色,真切地感受到生机勃勃的春之美,草木繁茂的夏之美,秋天,果实累累的秋之美,冬天,银装素裹,雪景壮丽的冬之美。仿佛随着季节的变化,树海也在变换自己的装束,打扮自己,通过读文让学生深入感受到小兴安岭一年四季都是美丽的,诱人的。有感受才能有感而发,这也是写作的第一步。带着美好的体验,对春天的小兴安岭一一展现,学完后老师可以引导学生总结这一段的学习方法,找出代表着各个季节不同特点的景物,接下来也可以放手让学生自学夏天,秋天,冬天三段,因为这三段的结构特点如同"春天"一段,这样把学生的自主主动学习也就落到了实处。

二、积累美的语言

阅读是输入,写作是输出。因此文本里美的语言值得我们好好赏味,在阅读教学中引导学生积累美的语言。在对“春天的小兴安岭”的描写中,动词是一个重点,无论是“抽出”“浸”还是“照镜子的小鹿”,都着力展现一幅动态的画面,以此写出春天万物复苏、生机勃勃的特点。而在“夏天的小兴安岭”的描绘中,主要是各种叠词的运用,以凸显夏天的繁盛之美。教学生阅读课文,是通过字、词、句来理解内容,同时又学习了作者遣词造句的方法。从阅读讲,抓字、词、句的语言基本功训练,是在提高学生的阅读能力;从作文讲,阅读课中抓字、词、句教学,又是在提高学生的作文能力。字、词、句是口头语言和书面语言的基本材料,没有一定的词句积累是说不清、道不明的。教师要有意识地、经常重现这种读写结合,在阅读教学中教字词句时要联系到学生作文中出现的字词句问题,及时地加以点明。在词句的教学中,在理解的同时抓运用,多进行模仿练习。

——张婷

随着年级的增长,教材中的文本篇幅也在增长。我在教学前也常常思考如何能让孩子们更好地把握住文本?我想对于教学一篇文章之初,除了扫清生字词障碍,最重要的应该是对于文本有一个整体感知。语文新课程标准(第二学段)对于阅读提出:能初步把握文章的主要内容。这一点,我从三年级教材中的一些课文中的题目要求可以看出,例如:《不懂就要问》中,想想课文讲了一件什么事;《听听,秋的声音》中,你听到了秋天的哪些声音;《一块奶酪》中,想想课文围绕一块奶酪讲了一件什么事等。以上虽是略读课文,但是无一例外都要求学生在初读时整体感知文本,就更别说精读课文了。

本周,皇甫主任执教《美丽的小兴安岭》一课,以“树”为线索进行教学,给我们带来了不同季节的树。课后研讨中,宁校提出关注“树”的变化虽好,但却脱离了文本。美丽的小兴安岭不仅有树,还有其他的景物。若只关注树在季节中的变化,一堂课下来学生只会留下小兴安岭只有树的认知。为此,按季节梳理文本中出现的景物就十分重要了。虽然刚开始梳理所花费的工夫有点长,但从长远上看,对学生的阅读学习和作文学习是大有益处的。对此,我们教学中秉承着有扶有放的原则,首先,老师按着表格带着学生一同梳理春季中出现的景物,在梳理的过程中明白第一需要按照顺序找,第二对于相似的景物可以进行归纳;接着,让学生自行默读圈出其他季节中的景物;然后,小组内选择一个季节进行交流;最后,小组代表汇报发言,老师在一旁协助并在黑板上进行板书。从学生的反馈来看,第一个小组汇报时并没有意识到梳理的要求,但在老师的提醒下,学生开始有意识地注意按顺序归纳。在按照季节梳理完景物后,学生才能更好的感受到小兴安岭是一座美丽的大花园,也是一座巨大的宝库。

由此可见,文本的整体感知在教学中是必不可少的。三年级学生年龄小,理解能力有限,但老师要有意识的将整体感知在阅读教学中进行渗透,初期不要怕给学生时间。随着对整体感知有了一定的训练后,这也为学生对于文本整体走向的把握和理解文本的内涵就打下了坚实的基础。

——张茜

下一篇:为学生之学而思